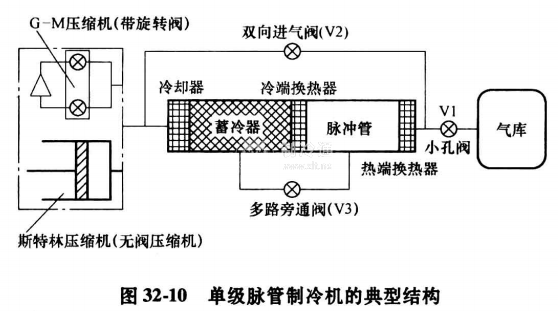

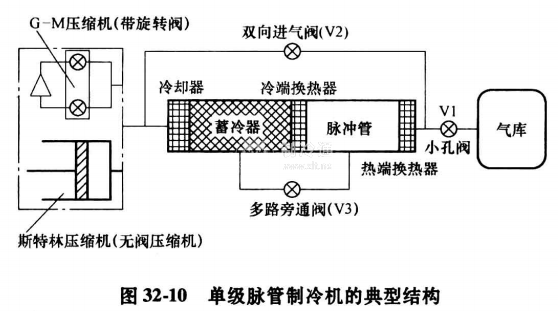

最初的脈管制冷機是由美國的Gifford和Long-sworth于1963年發明的。他們利用一股氣體在薄壁管內作周期性壓力振蕩所產生的制冷效果發明了脈管制冷機。他們的脈管制冷機由蓄冷器、脈沖管和換熱器組成(圖32-10中VI, V2, V3全關閉),這種制冷機后來被稱為基本型脈管制冷機。他們最初用GM型壓縮機加切換閥來提供周期性的壓力振蕩,但切換閥會引起較大的阻力損失,所以他們于1967年用無閥壓縮機來直接驅動制冷機,這就是所謂的可逆脈管制冷機。該方案可以回收很大一部分壓縮功,提高了制冷效率。由于本身制冷機理的限制,基本型脈管制冷機的最低制冷溫度和效率遠不能和當時已有的低溫制冷機相比,因此在相當長的一段時間內沒有引起中視。

1984年,前蘇聯學者Mikulin等提出了后來稱之為小孔型脈管制冷機的方案,該方案在基本型脈管制冷機的熱端換熱器前安設了一個節流小孔,并在換熱器后連接了一個體積較大的氣庫(即圖32-10中V1閥開啟,V2, V3閥關閉),這一改進極大地提高了制冷能力,Mikulin等用空氣和氦氣作為制冷工質,分別獲得了105K和64K的最低制冷溫度。隨后美國和中國的學者在上述方案的基礎上進行了一系列的研究和改進。小孔型脈管制冷機的出現使其實用化有了可能,但其效率和最低制冷溫度與其他制冷機相比仍有較大的差距。